Crónicas colombovenezolanas: Bolívar lanzó una estrella

Santa Marta está en la costa pero a escasos 40 km se alzan dos cumbres gemelas: el pico Simón Bolívar y el pico Cristóbal Colón, gigantes que se elevan a más de 5 770 metros sobre el nivel del mar y que conforman la Sierra Nevada de Santa Marta. La pendiente hasta la costa, la temperatura de la brisa que baja desde la montaña y los 32 grados que la reciben cuesta abajo generan condiciones para lluvias que bañan la ciudad ocho meses al año.

Eduardo Parra Istúriz

A la hora en que debíamos salir descubrimos que la zona de Santa Marta en la que nos encontrábamos se inunda. El agua que no logra bajar a los drenajes de la ciudad invade las calles y como nos encontrábamos muy cerca del mar, las estrechas calles contenían torrentes de hasta 10 centímetros de altura. Nada que no se pudiera superar montando en los taxis sin bajar de la acera.

La visita que teníamos agendada para ese día (ya estamos a lunes, 26 de agosto) era muy distinta a todo lo demás que habíamos hecho. En esta ocasión respiraríamos historia y solemnidad, con la visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar en el que falleció el Padre de una Patria hoy dividida en 6 países, Simón Bolívar.

El último refugio de Bolívar

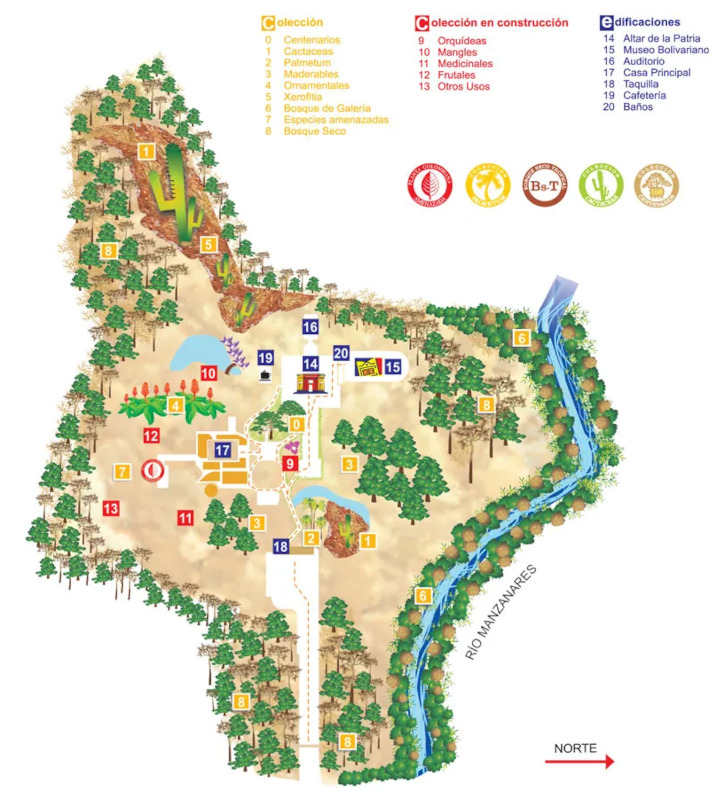

A pesar de tratarse de un marcado por la circunstancia histórica y la tragedia, y a también a pesar del aguacero que nos acompañaba, el ambiente no era nada pesado. La primera sorpresa que recibe el visitante es que los guías son estudiantes escolares quienes, luciendo orgullosamente su uniforme, explican con gran detalle y envidiable fluidez los distintos aspectos del lugar. El predio que hoy contiene a la quinta cuenta con áreas bien diferenciadas e incluye monumentos y un jardín botánico; el área correspondiente a la edificación original se conserva desde los tiempos coloniales.

La quinta está pintada en un color mostaza u ocre muy vivo que ayuda mucho a hacer que se destaque en el gran terreno en que se encuentra, e incluye, además de las alcobas y ambientes de habitación y servidumbre, grandes espacios dedicados al procesamiento de caña, actividad común a todo el Caribe.

Los muchachos nos explicaron cómo de la caña se obtenía en aquellos tiempos el papelón (reducción sólida del jugo de caña en forma de ladrillo, básicamente un bloque de azúcar sin refinar), que en Colombia llaman panela, en el sur canchaca y en otros lugares piloncillo; o bebidas espirituosas; léase aguardiente o ron.

Aunque estaba familiarizado con el procesamiento artesanal de la caña, no dejó de sorprenderme la presencia de una noria horizontal. Los trapiches de caña en Venezuela funcionan casi todos con un molino movido por las corrientes de agua y estoy muy habituado a ellos, porque son muy comunes en Guarenas, donde estudié varios años. La noria en cambio consiste en una muela que se mueve por tracción animal.

La habitación de Bolívar

Recorrimos con gran respeto y curiosidad la quinta, divididos en varios grupos. Además de los colombianos, nos encontrábamos a bordo de esta expedición dos venezolanos y una ecuatoriana.

La sensación de entrar al recinto en el que falleció el Libertador es sobrecogedora porque allí se encuentran aún muchos objetos que Bolívar usó en esos últimos días; del techo cuelga la lámpara que alumbró la habitación y el lecho de muerte; la cama prestada en la que pasó su última noche, permanentemente tendida con una bandera tricolor. Muy cerca, estantes y mobiliario; la mesa sobre la cual con toda seguridad su amanuense transcribió la Última Proclama el 10 de diciembre de 1830:

“¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria.

Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión,

yo bajaré tranquilo al sepulcro.”

Tal vez por la diferencia entre surgir y desaparecer, tal vez por la diferencia de edad en el momento de visitarlas, la sensación que me generó la Quinta de San Pedro Alejandrino fue muy distinta a la que sentí de niño en la Casa Natal, de Ibarras a Traposos, en Caracas. Allá viví asombro y admiración, incluso cuando la visité de adulto. Esta vez me inundaba un sentimiento de pérdida, potenciado por la enorme distancia que me separa de Venezuela durante casi todo el año, y por la cercanía cultural y física entre Santa Marta y mi país.

El verdadero rostro de Bolívar

Uno de los objetos más impresionantes que pueden contemplarse en San Pedro Alejandrino es la máscara mortuoria que se atribuye al doctor Alejandro Prospero Reverend, quien atendió al gran héroe en esas últimas circunstancias. Se trata de un molde de yeso o de cera que se obtiene directamente del recién fallecido y que permite reconstruir para la historia el rostro de las personas.

En la casa se encuentra una escultura que representa al Libertador en su lecho mortuorio, uniformado y con el escudo de armas de la Colombia de entonces, cuyo rostro se basa, alegadamente, en la máscara hecha por Reverend. Esta escultura se usa comúnmente para defender un aspecto del rostro bolivariano sobre otros, dado que éste sería copia fiel del original; un rostro afilado, demacrado por la enfermedad y los padecimientos que venía sufriendo, pero exacto.

Sin embargo, historiadores muy serios plantean que no hay evidencia de que Reverend haya realizado tal máscara y apuntan a la influencia del escultor Pietro Tenerani, autor de la estatua en la Plaza de Bolívar de Bogotá y también en el Panteón Nacional de Caracas.

La escultura a la que me refiero muestra, eso sí, el tamaño real de Bolívar al momento de su muerte. Aunque nuestro máximo héroe era de muy corta estatura, como pude apreciar de niño al ver uno de sus uniformes en el Museo Bolivariano, su presencia es imponente… y dolorosa.

Espacios monumentales

Algunas de las habitaciones de la quinta se han convertido en museo, con numerosas exhibiciones de objetos relacionados con la vida y obra del Libertador, ofrendas de los países bolivarianos y también de muchos otros lugares; pero sobre todo, de los lugares de Suramérica en donde Bolívar libró su epopeya.

Alrededor de la edificación original, con el paso del tiempo se han construido varias estructuras monumentales y hermosos paseos que hacen del espacio un lugar realmente hermoso.

Entre los monumentos destaca el Altar de la Patria, un edificio cuya entrada está custodiada por dos cóndores, ave nacional de Colombia, cuyo interior alberga una gran escultura neoclásica diseñada por el mencionado Tenerari, aunque realizadas por elaboradas por los artistas Augusto Rossi y Ermenegildo Luppi. En la parte alta y central de la misma se encuentra un Bolívar pedestre.

Dato curioso: la construcción del altar se realizó en 1930, por el centenario de la muerte del Libertador, pero recién se inauguró en 1942. Tomen nota de estos doce años.

Un largo camino a casa

Cuando Bolívar falleció, lejos de cumplirse su deseo de consolidar la unión, Colombia (llamada Gran Colombia para distinguirla del estado moderno) se dividió en tres repúblicas bajo el mando de antiguos subalternos del Libertador, quienes, por otra parte, se habían transformado primero en adversarios y finalmente en enconados enemigos.

Aunque dejó expreso por escrito el deseo de que su cuerpo reposara en Caracas, los restos mortales no fueron reclamados ni por sus familiares ni por la nación que lo vio nacer durante mucho tiempo, así que pasaron doce años para que la osamenta fuese trasladada a la ciudad que lo vio nacer. ¿Qué años? Doce, entre 1830 y 1842. ¿Habían tomado nota?.

En aquel momento el gobierno de Colombia pidió a la comisión venezolana conservar el corazón de Bolívar, que se había guardado cuidadosamente en un frasco y éste a su vez, en un arca de plomo. Los delegados venezolanos, entre los cuales se encontraba el Dr. José María Vargas, ex presidente, accedieron a tal solicitud y así el corazón de Bolívar se quedó, tal vez para siempre, en Colombia.

El corazón se mantuvo intacto durante unos años más en la Catedral de Santa Marta, hasta que un incendio propició la pérdida del arca, cuyo destino se desconoce hasta hoy. Tal vez en la nación del Caribe, en la cuna del realismo mágico, al corazón del gigante le corresponde hacer su propia epopeya, un largo camino de regreso a casa, tendrá que desandar sobre el Magdalena, haciendo un recorrido similar al descrito por García Márquez en El General en su Laberinto, pero en sentido opuesto.

D&D | Forgotten Realms y la gran aventura de mi vida

También te puede interesar

Yo no ando más con Samán

20 enero, 2014

Café Atlántico se transforma en radio online

25 febrero, 2022